アン・アリスン『菊とポケモン』を読む

2013年3月5日コメント (1)

アン・アリスン『菊とポケモン ――グローバル化する日本の文化力』(実川元子訳、新潮社、2010/8)

http://www.amazon.jp/dp/4105062212

Anne Allison, Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination, University of California Press, 2006.

数年前に刊行されて、少し話題になった本です。読みたいと思いつつ読めていなかったのですが、ようやく機会ができて通読できました。

端的に、アメリカはポケモンをどう見ているのか、という興味から読んでみたのですが、予想外の面白さもあり、読んで良かった本でした。

著者のアン・アリスンはアメリカの文化人類学者。専門は日本文化で、ジェンダー論をベースにした研究も多くあります。ただ今回の場合は、執筆のためにアニメを観てゲームをやりまくったという、なかなか筋金入りの研究者のようです。

英語の原題は「新世紀の怪物たち:日本のおもちゃとグローバル的想像力」。

なぜ日本発のコンテンツが近年これほどグローバルに受け入れられたのか、という観点から書かれており、タイトルの印象に反して、扱う対象は『鉄腕アトム』『ゴジラ』から『パワーレンジャー』『セーラームーン』『たまごっち』まで及びます。もちろん、最もページ数が割かれたのはポケモンであり、ときにはポケモンカードまでが登場しています(対戦中の写真まである!w)。

とはいえ、フロイトやベンヤミン、ドゥルーズといった近現代思想家やそのタームが飛び交う本書の記述は、馴染みのある題材に比して、ややアカデミック寄りです。もともとは学術書として刊行されているので、その点はある意味やむをえないのかもしれません。

先にあげた観点、ないし主題に対し、著者のアリスンは三つの結論を提示しています。

一つ目は、近年に入って市場におけるアメリカ文化の覇権が徐々に失われてきたということ。二つ目は、ポケモンはじめ世界中で近年グローバルに受容されているコンテンツは、特定の国や文化を喚起するものではない、ということ。そして三つ目は、それらのコンテンツのコンセプトや構成が、現代資本主義のマーケティングに極めて適合するように作られている、ということ。

実際に読んでみると、三つ目の結論部分、つまりコンテンツ内容と資本主義社会の関係についての分析はやや弱く、説得力に欠けるように見えます。というよりも、脱中心化/流動/分断/結合/変容/といった言葉で語られるコンテンツ分析は、90年代前後に消費社会分析としてよく見られた言説の借用ないし変奏のようで、いまいち具体性が伴っていないからです。

しかしながら、結論の一つ目と二つ目に関係する記述はかなり面白く、とりわけ個人的には『パワーレンジャー』にあてられた第四章が抜群の楽しさでした。『ジュウレンジャー』はいかにして『パワーレンジャー』になったか、その受容のされ方は、アメリカらしくもあり、意外でもあり、非常に面白かったです。

ただ、本書最大の論点は、二つ目の結論部分、グローバルに受容されているコンテンツは、特定の国や文化を喚起するものではない、という点でしょう。つまるところポケモンは、メイド・イン・ジャパンだから売れたわけではない、むしろ極めて無国籍的だからこそ受け入れられたのであり、それが本書の結論の軸となっています。

そこから鑑みると、最近テレビでもときどき見られる「日本人すごい」「日本文化すごい」的な内容は一体何なんだろうと思えもします。最大の皮肉が本書の日本語タイトルで、原題とは違う「グローバル化する日本の文化力」という副題は、あろうことか、まさにこの「日本文化すごい」的な表現になってしまっています。なんたるマーケティングの悲しみ。目を引くためにつけられたであろう『菊とポケモン』というメインタイトルも、かの『菊と刀』のもじりであり、著者アリスン自身も、本書末尾「日本語版刊行によせて」の中で、タイトル変更を「ショックだった」と語っているほどです。

ともあれ、概して興味深い内容や新しい発見も多く、楽しい本でした。アメリカの文化研究者らしく、フィールドワークを重んじ、一次資料を読み込むスタイルから書かれる文章は、日ごろポケモンに親しむ側からも新鮮に映ります。そして、日本人による日本論とはまた違った観点は、新陳代謝の早い大衆文化論の中にあって、現在でも確かなリアリティを持っているはずです。

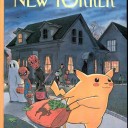

【画像3枚目】は、本書中でも取り上げられている『ニューヨーカー』誌1999年11月1日号の表紙。ハロウィンの夜、アメリカのキャラの仮装たちを尻目に、大金をもらって帰るピカチュウ……。

http://www.amazon.jp/dp/4105062212

Anne Allison, Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination, University of California Press, 2006.

数年前に刊行されて、少し話題になった本です。読みたいと思いつつ読めていなかったのですが、ようやく機会ができて通読できました。

端的に、アメリカはポケモンをどう見ているのか、という興味から読んでみたのですが、予想外の面白さもあり、読んで良かった本でした。

著者のアン・アリスンはアメリカの文化人類学者。専門は日本文化で、ジェンダー論をベースにした研究も多くあります。ただ今回の場合は、執筆のためにアニメを観てゲームをやりまくったという、なかなか筋金入りの研究者のようです。

英語の原題は「新世紀の怪物たち:日本のおもちゃとグローバル的想像力」。

なぜ日本発のコンテンツが近年これほどグローバルに受け入れられたのか、という観点から書かれており、タイトルの印象に反して、扱う対象は『鉄腕アトム』『ゴジラ』から『パワーレンジャー』『セーラームーン』『たまごっち』まで及びます。もちろん、最もページ数が割かれたのはポケモンであり、ときにはポケモンカードまでが登場しています(対戦中の写真まである!w)。

とはいえ、フロイトやベンヤミン、ドゥルーズといった近現代思想家やそのタームが飛び交う本書の記述は、馴染みのある題材に比して、ややアカデミック寄りです。もともとは学術書として刊行されているので、その点はある意味やむをえないのかもしれません。

先にあげた観点、ないし主題に対し、著者のアリスンは三つの結論を提示しています。

一つ目は、近年に入って市場におけるアメリカ文化の覇権が徐々に失われてきたということ。二つ目は、ポケモンはじめ世界中で近年グローバルに受容されているコンテンツは、特定の国や文化を喚起するものではない、ということ。そして三つ目は、それらのコンテンツのコンセプトや構成が、現代資本主義のマーケティングに極めて適合するように作られている、ということ。

実際に読んでみると、三つ目の結論部分、つまりコンテンツ内容と資本主義社会の関係についての分析はやや弱く、説得力に欠けるように見えます。というよりも、脱中心化/流動/分断/結合/変容/といった言葉で語られるコンテンツ分析は、90年代前後に消費社会分析としてよく見られた言説の借用ないし変奏のようで、いまいち具体性が伴っていないからです。

しかしながら、結論の一つ目と二つ目に関係する記述はかなり面白く、とりわけ個人的には『パワーレンジャー』にあてられた第四章が抜群の楽しさでした。『ジュウレンジャー』はいかにして『パワーレンジャー』になったか、その受容のされ方は、アメリカらしくもあり、意外でもあり、非常に面白かったです。

ただ、本書最大の論点は、二つ目の結論部分、グローバルに受容されているコンテンツは、特定の国や文化を喚起するものではない、という点でしょう。つまるところポケモンは、メイド・イン・ジャパンだから売れたわけではない、むしろ極めて無国籍的だからこそ受け入れられたのであり、それが本書の結論の軸となっています。

そこから鑑みると、最近テレビでもときどき見られる「日本人すごい」「日本文化すごい」的な内容は一体何なんだろうと思えもします。最大の皮肉が本書の日本語タイトルで、原題とは違う「グローバル化する日本の文化力」という副題は、あろうことか、まさにこの「日本文化すごい」的な表現になってしまっています。なんたるマーケティングの悲しみ。目を引くためにつけられたであろう『菊とポケモン』というメインタイトルも、かの『菊と刀』のもじりであり、著者アリスン自身も、本書末尾「日本語版刊行によせて」の中で、タイトル変更を「ショックだった」と語っているほどです。

ともあれ、概して興味深い内容や新しい発見も多く、楽しい本でした。アメリカの文化研究者らしく、フィールドワークを重んじ、一次資料を読み込むスタイルから書かれる文章は、日ごろポケモンに親しむ側からも新鮮に映ります。そして、日本人による日本論とはまた違った観点は、新陳代謝の早い大衆文化論の中にあって、現在でも確かなリアリティを持っているはずです。

【画像3枚目】は、本書中でも取り上げられている『ニューヨーカー』誌1999年11月1日号の表紙。ハロウィンの夜、アメリカのキャラの仮装たちを尻目に、大金をもらって帰るピカチュウ……。

コメント